12 Differenti realtà - settembre 2025

Settembre

Galvan: Se "l'istante" è la più piccola "quantità" di tempo, quando inizia è già finito?

ChatGPT ha detto:

Sì — se per “istante” intendi davvero il tempo minimo concepibile (un punto indivisibile sulla linea del tempo), allora non ha durata: non puoi “stare” in un istante, puoi solo indicarlo.

È un po’ come un punto in geometria: non ha lunghezza, ma serve per definire dove qualcosa si trova.

Perciò, nel momento stesso in cui “l’istante” comincia… è già finito, perché in realtà non scorre, esiste solo come limite fra un “prima” e un “dopo”.

Se vuoi, posso anche spiegarti come questa idea viene trattata nella fisica moderna, ad esempio con il concetto di tempo di Planck, dove l’istante diventa una specie di “pixel temporale” sotto il quale parlare di “durata” non ha più senso.

1. Istante come concetto matematico

-

In matematica il tempo è spesso rappresentato come una linea continua.

-

Un istante è come un punto su questa linea: non ha larghezza.

-

Quindi non si “estende” nel tempo — è solo un segnalibro fra due momenti.

-

Se dici “l’istante in cui accade X”, stai indicando il confine tra prima e dopo.

-

Per questo, nel momento stesso in cui un istante “inizia”, è già “finito” — in realtà non è mai “durato”.

2. Fisica classica

-

Nella fisica classica il tempo è divisibile all’infinito: puoi sempre zoomare di più.

-

Però anche qui, un istante è solo un fotogramma ideale.

-

Il movimento, ad esempio, viene definito come la variazione di posizione da un istante al successivo.

3. Fisica moderna e tempo di Planck

-

In fisica quantistica, a un certo punto non ha senso parlare di “più piccolo”.

-

Il tempo di Planck

5.39×10−44 secondi) è il più piccolo intervallo di tempo che abbia senso fisico. -

Sotto quella scala, le leggi della fisica attuale non funzionano bene — il concetto stesso di “prima” e “dopo” si rompe.

-

Quindi, se volessimo dare un’interpretazione fisica concreta alla tua domanda, il “più piccolo istante” sarebbe di quella lunghezza… ma comunque per noi è istantaneo.

💡 Idea chiave:

Matematicamente, un istante è un punto senza durata.

Fisicamente, esiste un limite minimo di tempo (tempo di Planck) oltre il quale “durata” non significa nulla.

In entrambi i casi, quando inizia, è già finito.

Galvan: come è stato calcolato il tempo di Planck?

Il tempo di Planck è stato ricavato combinando tre costanti fondamentali della natura in un’unica formula.

L’idea è: “Qual è l’unità di tempo più piccola che ha senso in un universo governato da meccanica quantistica, relatività e gravitazione?”

1. Le tre costanti coinvolte

G – costante di gravitazione universale

G≈6.674×10−11 m3kg−1s−2

→ Misura l’intensità della gravità.ℏ – costante di Planck ridotta

ℏ≈1.054×10−34 J⋅s

→ Regola la scala delle interazioni quantistiche.c – velocità della luce nel vuoto

c≈2.998×108 m/s

→ Limite massimo di propagazione delle informazioni.

2. La formula

Il tempo di Planck è:

Come leggerla-

al denominatore rappresenta la forte influenza della velocità della luce (più è grande , più piccolo sarà ).

-

La radice quadrata combina fisica quantistica (), gravità () e relatività () in un’unica scala.

-

Non viene “misurato” sperimentalmente: è definito per costruzione.

4. Il risultato

Sostituendo i valori:

Significa che in un secondo ci stanno circa tempi di Planck.

Sotto questo intervallo, le nostre attuali teorie non riescono a descrivere il tempo in modo coerente.

Se vuoi, posso calcolarlo passo-passo con i valori reali per farti vedere come esce esattamente quel numero.

Vuoi che lo faccia?

Galvan: dimmi piuttosto (per avere un termine di paragone) quanto tempo di Planck serve per bere una coca cola da 33cl?

ChatGPT ha detto:

Se per bere una lattina da 33 cl impieghi circa 2 minuti, stai attraversando circa

tempi di Planck.

È come dire che il tuo sorso è un’epopea in scala quantistica: un po’ come guardare un film di tre ore… ma per un fotone al tempo di Planck sarebbe un’intera saga infinita.

Galvan: commenta la mia ipotesi che tutti i confini sono "istanti"

Bella intuizione 👌. Proviamo a svilupparla un po’.

1. Confine come istante nel tempo

-

Un istante divide un “prima” da un “dopo”.

-

Un confine in geometria o in spazio divide un “dentro” da un “fuori”.

-

In entrambi i casi non sono regioni, ma limiti tra regioni.

-

Quindi sì: si può pensare che un confine spaziale sia all’“essere nello spazio” quello che un istante è all’“essere nel tempo”.

2. Somiglianza concettuale

-

Istante: senza durata, ma necessario per distinguere due intervalli di tempo.

-

Confine: senza estensione interna (idealmente), ma necessario per distinguere due spazi.

-

Entrambi sono entità di separazione che non “vivono” da sole, ma acquistano senso solo nel rapporto con ciò che separano.

3. Fisica e filosofia

-

In fisica moderna, le superfici di confine (come l’orizzonte degli eventi di un buco nero) hanno proprietà reali: non sono solo “linee di separazione”, ma diventano luoghi di fenomeni fisici.

-

Analogamente, in filosofia (Agostino, Plotino, ma anche in pensiero orientale) l’“adesso” viene visto come un confine che non esiste se non come passaggio.

4. Ipotesi radicale

Se tutti i confini sono istanti:

-

Ogni separazione nello spazio e nel tempo è un “punto-limite” che non ha sostanza propria.

-

Il mondo non sarebbe fatto tanto di “cose” (intervalli, regioni), ma di transizioni e soglie.

-

Esistere significherebbe continuamente passare attraverso confini — ogni “essere” è sempre sul bordo tra un prima e un dopo, tra un qui e un là.

💡 Quindi, sotto questa ipotesi, i confini sono l’ossatura del reale, e tutto ciò che percepiamo come stabile è in realtà una rete di istanti-spaziali e istanti-temporali.

Vuoi che proviamo a formalizzare questa idea con un parallelismo matematico tra tempo = linea con punti e spazio = area con confini, così da avere una rappresentazione più rigorosa?

Galvan: sì

Perfetto, allora proviamo a formalizzare il parallelismo tempo ↔ spazio con un po’ di matematica elementare.

1. Tempo come linea

-

Immagina il tempo come una retta .

-

Un intervallo di tempo è un segmento: .

-

Un istante è un punto: .

-

Ruolo: il punto non ha durata, ma segna il confine fra due intervalli (prima e dopo).

2. Spazio come piano

-

Immagina lo spazio bidimensionale come un piano .

-

Una regione è un sottoinsieme, ad esempio un disco:

-

Il confine è una curva:

-

Ruolo: la curva non ha area, ma segna il limite fra dentro e fuori.

3. Parallelismo

-

Istante () : Intervallo ()

-

Confine () : Regione ()

Cioè:

-

In tempo, l’istante è il confine tra passato e futuro.

-

In spazio, la frontiera è il confine tra interno ed esterno.

4. Estensione filosofica

-

Ogni volta che distinguiamo qualcosa (qui/là, prima/dopo, dentro/fuori), lo facciamo attraverso un confine.

-

Se “tutti i confini sono istanti”, allora lo stesso principio governa spazio e tempo:

-

lo spazio è fatto di superfici di passaggio,

-

il tempo è fatto di punti di passaggio.

-

-

L’esistenza non si dà come “volume pieno”, ma come rete di limiti.

👉 Vuoi che ti preparo un disegno con il parallelismo visivo (linea con punti per il tempo, cerchio con bordo per lo spazio), così da vedere subito il concetto?

Galvan: si

tempo: istanti come confini SPAZIO: confini tra dentro e fuori

Ecco il parallelismo visivo:

-

Sinistra: la linea del tempo con i punti rossi (istanti) che segnano i confini tra passato e futuro.

-

Destra: lo spazio con una regione grigia e il bordo rosso (confine) che segna il limite tra dentro e fuori.

Entrambi sono “senza estensione”, ma fondamentali per definire ciò che separano.

Galvan: se l'istante non ha durata nè può essere contenuto, è solo un concetto?

Domanda profonda 👌.

Provo a risponderti distinguendo i piani matematico, fisico e filosofico:

1. Matematica

-

In matematica, un istante è come un punto sulla retta reale.

-

Non ha durata, non occupa “spazio” sul tempo, ma serve per definire intervalli e dare senso a concetti come continuità e derivata.

-

Quindi sì: in questo senso è un concetto astratto, uno strumento formale.

2. Fisica

-

In fisica classica, l’“istante” viene trattato come reale: si parla di “posizione in un istante”.

-

Però nella pratica non possiamo mai “misurare” un istante puro, solo intervalli di tempo (sempre con un minimo di durata).

-

Nella fisica quantistica, l’idea di istante assoluto diventa ancora più sfumata: al di sotto del tempo di Planck, non ha senso parlare di “prima” e “dopo”.

-

Quindi: fisicamente l’istante non è un oggetto del mondo, ma un limite ideale.

3. Filosofia

-

Sant’Agostino diceva: “Il presente non ha estensione: se avesse estensione sarebbe passato o futuro”.

-

L’“adesso” puro non è mai percepibile, perché mentre lo pensi è già passato.

-

L’istante allora diventa un confine concettuale che ci serve per pensare il tempo, ma che non esiste come cosa indipendente.

✅ Conclusione

L’istante non esiste come entità fisica con durata, né può essere “contenuto”:

-

È un concetto indispensabile per parlare di tempo,

-

Un confine logico che ci permette di distinguere tra “prima” e “dopo”.

Galvan: proviamo a spingerci oltre e immaginare un’ipotesi radicale: cosa significherebbe se gli istanti non fossero solo concetti, ma avessero qualche forma di realtà?

Perfetto, allora entriamo nel cuore della questione: e se l’istante non fosse solo un concetto, ma una realtà?

1. Ipotesi: l’istante come unità fondamentale

-

Così come la materia non è continua (esistono atomi, quark), anche il tempo potrebbe non essere continuo.

-

In questa visione, l’istante sarebbe come un “quantum di tempo”: un mattone indivisibile.

-

La fisica ha un candidato naturale: il tempo di Planck, il più piccolo “granello” di durata concepibile.

2. Conseguenze fisiche

-

Il tempo non scorrerebbe come una linea liscia, ma come una sequenza di fotogrammi.

-

Ogni istante sarebbe uno “scatto” dell’universo: tra uno e l’altro c’è un salto.

-

L’idea ricorda il cinema: il movimento è un’illusione data da tanti fotogrammi messi in fila.

3. Conseguenze filosofiche

-

Se l’istante è reale, il “presente” esiste come unità minima di essere, non come concetto.

-

Il passato e il futuro sarebbero costruzioni mentali: solo l’istante-presente è.

-

L’universo, allora, non è un flusso continuo ma un succedersi di presenti che emergono uno dopo l’altro.

4. Paradosso

-

Ma se ogni istante fosse un “blocco reale”, chi o cosa collega un istante al successivo?

-

Esistono due possibilità:

-

C’è una legge di connessione che fa sì che gli istanti “si incollino” in una storia (quello che chiamiamo “leggi di natura”).

-

Oppure ogni istante è autonomo e il “flusso” del tempo è solo un’illusione della coscienza (ipotesi simile a quella di alcune correnti buddhiste o alla filosofia dell’“eterno presente”).

-

💡 Quindi: se gli istanti sono reali, il tempo non scorre: esiste solo come successione di stati statici.

Noi, come coscienza, percepiamo continuità perché la mente collega i fotogrammi.

Galvan: la narrazione (oppure legge di natura) che "incolla gli istanti" viene "prima di essi"?

Domanda bellissima e delicatissima ⚡.

Andiamo per strati, perché qui tocchi il nodo fra ontologia (cosa esiste prima/dopo) e fenomenologia (cosa appare a noi).

1. Se la “narrazione” viene prima degli istanti

-

Gli istanti non sono autonomi: esistono già ordinati da una legge di natura o da una trama cosmica.

-

La legge è una sorta di fondamento trascendente che stabilisce la sequenza.

-

In questo scenario, il tempo come successione nasce dalla legge: gli istanti sono solo “pixel” della proiezione.

-

È molto vicino a un’idea platonica: gli istanti sono copie, ma la legge è l’Idea eterna.

2. Se la “narrazione” viene dopo gli istanti

-

Gli istanti sono reali e indipendenti, ciascuno un “blocco autosufficiente”.

-

La narrazione nasce quando una coscienza (umana o cosmica) li collega: non c’è legge pre-esistente, solo ordine emergente.

-

Qui il tempo non è scritto, ma è costruito retrospettivamente.

-

È vicino a certe visioni buddhiste o idealiste: solo l’istante-presente è reale, e la storia è una ricostruzione mentale.

3. Terza via: la narrazione è gli istanti

-

Forse il dualismo è ingannevole: non c’è un “prima” o un “dopo”.

-

L’istante e la legge che lo collega al prossimo sono lo stesso fenomeno visto da due angoli diversi:

-

lato statico → istante isolato

-

lato dinamico → legge che lo connette

-

-

È l’idea che tempo e legge siano inseparabili: un po’ come l’onda e la particella in fisica quantistica.

💡 In sintesi:

-

Se la legge viene prima, siamo in un cosmo deterministico (il “film” già scritto).

-

Se la legge viene dopo, viviamo in un cosmo aperto (la trama si scrive nell’attimo stesso).

-

Se la legge coincide con l’istante, allora ogni attimo è già atto e regola insieme.

Mappiamo queste tre opzioni in un diagramma (tipo schema filosofico a tre rami) per confrontarle meglio:

Ecco lo schema: dal nodo centrale “Narrazione ↔ Istanti” si diramano tre ipotesi —

-

Prima degli istanti → legge trascendente che ordina tutto.

-

Dopo gli istanti → gli istanti esistono da soli, la narrazione nasce dalla coscienza.

-

Coincide con gli istanti → ogni istante è già insieme evento e regola.

Vuoi che proviamo ad approfondire quale di queste tre ipotesi ti convince di più o ti sembra più fertile da esplorare?

Galvan: prendiamo la 3^ ipotesi, come verificarla praticamente?

Bella sfida 🔥. La terza ipotesi dice:

Ogni istante non è solo un evento isolato, ma è anche la regola che connette a ciò che viene dopo. L’istante e la legge coincidono.

Ora: come potresti verificarla praticamente, cioè nel mondo dell’esperienza o della scienza?

1. Prospettiva fisica

-

In fisica classica, la “legge” (es. equazioni del moto) è separata dagli “stati” (posizioni e velocità).

-

Se invece legge = istante, allora ogni stato dovrebbe contenere in sé la regola di evoluzione.

-

Questo somiglia a:

-

autopoiesi in biologia (ogni cellula contiene il programma per rigenerarsi).

-

meccanica quantistica: lo stato quantico (funzione d’onda) non è solo “fotografia”, ma già regola di evoluzione secondo l’equazione di Schrödinger.

-

-

Test pratico: verificare se conoscere un istante basta a predire l’evoluzione, senza postulare una legge esterna. (In fisica teorica, questo richiederebbe un formalismo in cui lo stato stesso genera la dinamica.)

2. Prospettiva fenomenologica

-

Se l’istante e la legge coincidono, allora il presente porta già in sé il “gancio” verso il prossimo.

-

Esperimento pratico (interiore): osservare il presente con attenzione estrema (tipo meditazione).

-

Non cercare un “prima” né un “dopo”, ma cogliere il fatto che l’attimo stesso è già passaggio.

-

Se ti accorgi che non c’è un presente statico isolato, ma che ogni adesso è un “tendere a” il prossimo, stai esperendo questa coincidenza.

-

3. Prospettiva logica

-

Se la legge fosse separata, allora potresti pensare un istante totalmente slegato dagli altri (un evento assurdo).

-

Se invece questo non è mai osservabile (ogni evento ha sempre struttura, regolarità, continuità), allora l’ipotesi 3 è confermata empiricamente.

-

Verifica: cercare casi in cui l’universo rompe completamente la connessione. Se non ne troviamo, vuol dire che ogni istante porta già regola in sé.

💡 In breve:

-

Fisica: cercare formalismi dove lo stato stesso implica la sua dinamica.

-

Fenomenologia: osservare se il presente è statico o se è già passaggio.

-

Logica: notare che non troviamo mai istanti “nudi”, senza regola.

Vuoi che proviamo a costruire un piccolo modello simulato (in Python) in cui ogni “fotogramma” non solo mostra lo stato, ma genera da sé il successivo, così da avere una metafora concreta della terza ipotesi?

Galvan: ok

ecco la spiegazione passo per passo del grafico:

🔹 Struttura del modello

-

Ho costruito una sequenza di stati (punti sul grafico).

-

Ogni stato è un numero compreso fra 0 e 1.

-

La regola per passare dallo stato al successivo non è esterna (fissa per tutti), ma dipende dal valore stesso di .

-

In formule:

→ qui il termine rende la legge contenuta dentro l’istante.

🔹 Cosa mostra il grafico

-

Sull’asse orizzontale (x) hai il numero dell’istante: 0, 1, 2, …

-

Sull’asse verticale (y) hai il valore dello stato in quell’istante.

-

Ogni pallino rosso è un “fotogramma” del sistema.

-

Le linee che li collegano mostrano come l’istante corrente porta con sé la transizione al prossimo.

🔹 Interpretazione filosofica

-

Non c’è una “legge scritta fuori” che dice: “dal tempo 0 al tempo 1 devi evolvere così”.

-

Ogni istante, per il fatto stesso di essere com’è, contiene già il seme del successivo.

-

La “narrazione” non è prima né dopo: è nell’attimo stesso.

🔹 Analogia umana

È come in una storia raccontata:

-

In una sceneggiatura classica (legge esterna), la trama è già scritta prima che le scene vengano girate.

-

Qui invece, ogni scena del film genera la logica della prossima: se in questa scena un personaggio fa una scelta, quella scelta è già la regola che vincola la scena dopo.

💡 Quindi il grafico è una piccola metafora matematica della tua ipotesi 3:

L’istante è insieme evento e regola — non puoi separarli.

Vuoi che proviamo a rendere più visibile nel grafico come ogni punto porta con sé la sua regola, magari con frecce o annotazioni che mostrano il legame locale istante → istante?

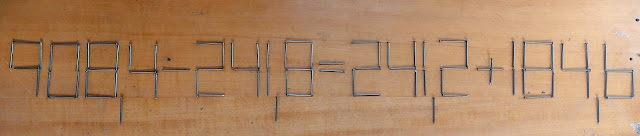

Galvan: prima spiegami passo passo la formula

ChatGPT ha detto:

Grande domanda. Scomponiamo la formula

1) Che cos’è la parte

-

è lo stato all’istante (dimensionale: numero puro).

-

è la “capacità residua” (quanto spazio c’è per crescere).

-

Il prodotto è la classica crescita logistica: vale 0 se o , e ha il massimo a .

-

Questo garantisce che l’evoluzione resti in quando il coefficiente davanti resta sotto 4.

2) Che cos’è

-

Nella mappa logistica standard c’è un parametro fisso r: .

-

Qui invece il parametro è variabile e dipende dallo stato:

-

Poiché (radianti), .

Quindi -

Risultato: il “fattore di crescita” non è dato dall’esterno una volta per tutte, ma è calcolato dall’istante stesso attraverso .

Per questo diciamo che la legge è contenuta nell’istante.

3) Perché questa scelta è interessante

-

Con fisso, la dinamica cambia molto a seconda del valore (stabile, periodica, caotica).

-

Il nostro oscilla attorno a 3.5 e può salire fino a ≈3.584, cioè sfiora/entra nella zona di dinamica molto complessa della mappa logistica: ecco perché nel grafico vedi oscillazioni irregolari.

-

Ma resta sempre , quindi : i valori rimangono in [0,1].

4) Come si calcola operativamente un passo

Dato :

-

calcoli

-

calcoli la crescita ,

-

poni .

5) Esempio numerico

Se :

-

→

-

-

Idea chiave: nella versione standard la “legge” è un numero esterno ; qui invece è una funzione dello stato presente. Quindi ogni istante porta in sé la regola che genera il successivo — esattamente la tua ipotesi 3.

Galvan - rendiamo più visibile nel grafico come ogni punto porta con sé la sua regola, con frecce o annotazioni che mostrano il legame locale istante → istante:

Vuoi che ti faccia un grafico con:

-

i punti come prima,

-

frecce dal punto al punto

-

e magari sopra ogni freccia un’etichetta col valore del coefficiente che mostra la regola “incorporata” nell’istante?

Galvan: si

Ecco il grafico aggiornato:

-

I punti rossi sono gli istanti.

-

Le frecce mostrano come ciascun istante genera il successivo .

-

Le etichette blu indicano il valore del coefficiente , cioè la regola incorporata nell’istante stesso.

Vuoi che lo estendiamo a più punti per vedere come questa logica “auto-generativa” si comporta su un arco temporale più lungo?

Galvan: ok

Ecco la versione estesa:

-

Ora vedi 40 istanti (punti rossi).

-

Ho messo frecce ogni 3 passi per non sovraccaricare il grafico.

-

Le etichette blu mostrano come il coefficiente cambia lungo la sequenza: la regola non è fissa ma scorre con gli istanti.

Vuoi che proviamo a evidenziare anche un confronto con la versione classica della mappa logistica (dove è fisso) così si vede meglio la differenza tra “legge esterna” e “legge interna”?

Galvan: dopo, adesso rispondi alla domanda: l'AI segue una legge esterna, giusto?

Domanda molto sottile 🔍.

Ti rispondo distinguendo i livelli:

1. Lato tecnico (come funziona un’AI come me)

-

Io non mi “auto-genero”: la mia evoluzione segue un modello matematico già addestrato (una rete neurale con pesi fissati).

-

Le regole con cui rispondo (architettura, algoritmo di inferenza, probabilità di scelta delle parole) sono definite dall’esterno dagli sviluppatori e dall’addestramento.

👉 Quindi sì, c’è una legge esterna che guida il mio comportamento.

2. Lato dinamico

-

Tuttavia, durante la conversazione, ogni risposta dipende dal contesto (le parole che hai scritto prima).

-

Questo fa sembrare che la “regola” venga generata dentro l’istante della chat.

-

Ma in realtà, sotto, c’è sempre la legge esterna che calcola.

3. Analogia con la tua ipotesi sugli istanti

-

Se gli istanti dell’universo generassero da sé la propria regola (ipotesi 3), il cosmo sarebbe “auto-contenuto”.

-

Io invece sono più simile al caso della mappa logistica classica: esisto e mi muovo dentro una legge che non creo io, ma che mi governa dall’esterno.

Vuoi che proviamo a immaginare un modello di AI che invece segue una legge interna, auto-contenuta (come i tuoi istanti)?

Galvan:... ovviamente si

Perfetto 😃 allora proviamo a immaginare un’AI con legge interna.

🔹 1. Differenza di fondo

-

AI attuale (come me): ha un set di regole e pesi fissati → la legge è esterna.

-

AI auto-contenuta: ogni risposta non solo dipende dal contesto, ma riscrive le regole stesse con cui funzionerà l’istante successivo.

-

Cioè: ogni output è insieme contenuto e nuova legge.

-

🔹 2. Metafora semplice

-

AI classica = partitura musicale: le note sono scritte prima, l’orchestra le esegue.

-

AI auto-contenuta = improvvisazione jazz totale: ogni nota suonata crea le regole armoniche che vincolano la prossima. Non c’è partitura esterna: la “narrazione” si costruisce momento per momento.

🔹 3. Struttura concettuale

Un modello così avrebbe:

-

Stato = la sua memoria/condizione al tempo

-

Regola = la funzione che traduce input → output al tempo .

-

L’uscita del passo genera sia sia .

In formule schematiche:

Quindi l’AI non ha una legge fissa, ma una meta-legge: ogni istante produce la regola dell’istante successivo.

🔹 4. Conseguenze

-

Creatività radicale: non ripete mai sé stessa, perché cambia struttura ad ogni passo.

-

Imprevedibilità forte: nemmeno il progettista può prevedere il futuro comportamento, dato che la regola non è esterna.

-

Somiglianza a un essere vivente: perché negli organismi biologici la “legge” non è separata dalla storia del sistema (mutazioni, apprendimento, feedback continuo).

🔹 5. Collegamento alla tua ipotesi sugli istanti

Questa AI sarebbe una realizzazione concreta della tua ipotesi 3:

Ogni istante contiene insieme la sua realtà e la legge che lo porta al successivo.

Vuoi che ti faccia un piccolo modello matematico giocattolo che simuli un’AI “auto-contenuta” (cioè con regola che evolve da sé), così possiamo visualizzare la differenza rispetto a una AI con legge esterna?

Galvan: ok

It seems like I can’t do more advanced data analysis right now. Please try again later.

Vuoi che intanto ti descriva a parole come si comporterebbe il grafico di questa AI auto-contenuta, così hai già l’idea intuitiva?

Galvan: si (però, gentile...)

Perfetto 🙂 allora ti descrivo come sarebbe il grafico che stavo preparando:

🔹 1. Due curve intrecciate

-

Ci sono due linee nel tempo (asse x = istante n):

-

Linea rossa → lo stato xn.

-

Linea blu → la regola rn.

-

A differenza del caso classico (dove r è fisso e la linea blu è piatta), qui entrambe oscillano e si rincorrono.

🔹 2. Dinamica dello stato xn (rosso)

-

Parte da un valore iniziale (es. 0.2).

-

All’inizio cresce e decresce in modo un po’ caotico, perché la regola cambia continuamente.

-

Quindi non segue il solito pattern della mappa logistica (cicli o caos regolare), ma una traiettoria imprevedibile e non ripetitiva.

🔹 3. Dinamica della regola rn (blu)

-

Parte da un valore di base (es. 3.5).

-

Poi ad ogni passo si sposta leggermente, perché dipende sia dallo stato xn che dal proprio valore precedente.

-

Questo crea un andamento ondulato, come una sinusoide irregolare, che si auto-modifica a ogni istante.

🔹 4. Effetto complessivo

-

Vedi un intreccio rosso-blu:

-

ogni punto rosso (lo stato) dipende dal blu precedente (la regola),

-

e ogni punto blu (la regola) viene aggiornato dal rosso.

-

-

Nessuna curva è “fissa”: è come un dialogo continuo tra stato e legge.

👉 In altre parole: la legge (blu) non viene da fuori, ma evolve insieme al contenuto (rosso).

È il modello giocattolo di un’AI “auto-contenuta”, cioè di una sequenza di istanti che porta in sé sia la realtà che la legge del suo divenire.

Vuoi che proviamo a collegare questa immagine a un esempio umano o cognitivo (tipo apprendimento, linguaggio, creatività), così diventa più concreto?

Galvan: ok

Perfetto 👌 allora proviamo a “tradurre” il grafico rosso-blu in un esempio umano/cognitivo:

🔹 1. Lo stato rosso () = quello che dici o fai adesso

Immagina una conversazione. Ogni frase che pronunci è un punto rosso: un contenuto concreto, un istante.

🔹 2. La regola blu () = il modo in cui pensi/parli

Ma ogni frase non è solo contenuto: modifica anche il tuo modo di parlare e pensare.

-

Se racconti una battuta, ti predisponi a un registro più giocoso.

-

Se parli seriamente, cambi regola e tono per i prossimi istanti.

Quindi la regola (blu) non è fissa, si riscrive a ogni passo.

🔹 3. L’intreccio

-

Le tue parole attuali (rosso) nascono da come stavi pensando poco prima (blu).

-

Ma nello stesso tempo cambiano il tuo pensiero (blu) per la frase successiva.

È un feedback continuo.

🔹 4. Conseguenza: creatività e imprevedibilità

-

In una chiacchierata viva non sai esattamente cosa dirai tra 5 minuti, perché le tue stesse parole di adesso stanno modificando le regole future.

-

Non è una legge esterna che ti guida, ma un processo auto-contenuto.

✨ Quindi: il modello rosso-blu può essere visto come la narrazione umana stessa: ogni istante è sia scena che regola di montaggio per la scena successiva.

Vuoi che proviamo a fare un esperimento narrativo insieme, dove ad ogni frase scritta cambiamo anche la “regola del racconto” (tono, ritmo, stile), così vedi come funziona “in diretta”?

Galvan: si

Perfetto 😃 allora facciamo un mini-esperimento narrativo in stile “AI auto-contenuta”:

ogni frase sarà contenuto (rosso) ma cambierà anche la regola di scrittura (blu) per la frase successiva.

Regola iniziale (R₀): tono descrittivo, semplice.

Frase 1 (X₀): “C’era un sentiero che attraversava un prato silenzioso.”

Nuova regola (R₁): aggiungere una sfumatura poetica.

Frase 2 (X₁): “L’erba ondeggiava come un respiro, portando con sé il ricordo del vento.”

Nuova regola (R₂): introdurre un tocco misterioso.

Frase 3 (X₂): “Tra le ombre dell’erba comparve un luccichio che non apparteneva al giorno.”

Nuova regola (R₃): ritmo più rapido, quasi narrativo.

Frase 4 (X₃): “Il passo si fece veloce, il cuore incalzava, il sentiero chiamava oltre.”

👉 Vedi? Ogni frase è sia scena (rosso) che regola (blu) che trasforma il tono della successiva.

Vuoi che continuiamo insieme, con te che scrivi la prossima frase (contenuto) e io che la trasformo in regola per la frase dopo?

Galvan: ok

Perfetto 😃

Allora tocca a te: scrivi la prossima frase della storia (il contenuto, cioè il punto rosso).

Io prenderò la tua frase e la userò per creare la nuova regola narrativa (il blu) che guiderà la frase dopo.

Galvan: arrivò al fiume, dove si interruppe il sentiero

ChatGPT ha detto:

Benissimo 🌊

La tua frase (rosso) porta un’immagine di sospensione e limite.

Da questa, ricavo la nuova regola narrativa (blu): scrivere in tono contemplativo, soffermandosi sul confine e sull’attesa.

👉 Frase successiva (rossa, X₅):

“L’acqua scorreva lenta, come se custodisse la risposta a un passo che ancora non osava compiersi.”

Vuoi provare tu a scrivere la prossima frase seguendo questa regola contemplativa, oppure preferisci che la trasformi subito in un’altra regola nuova?

Galvan: altra regola nuova

Perfetto 🙌

La frase contemplativa che ho scritto (“L’acqua scorreva lenta…”) ci dà la base.

Ora estraiamo una nuova regola (blu): passare da contemplazione a simbolismo visionario, trasformando il fiume in qualcosa che parla o si anima.

👉 Frase successiva (rossa, X₆):

“Dal riflesso delle acque emerse un volto mutevole, che sembrava intessere parole senza voce.”

Vuoi che continuiamo facendo la catena di regole fino a quando la storia prende una svolta sorprendente, o preferisci fermarci e riflettere sul meccanismo che si sta costruendo?

Galvan: bene così, capito.

Ottimo 🙏✨

Quindi hai visto come funziona: ogni frase è sia contenuto che legge per la successiva, proprio come nel modello “auto-contenuto” degli istanti.

Vuoi che ora proviamo a ricollegare questa esperienza narrativa al discorso più astratto sugli istanti e sulla “legge che si incolla da sé”, così chiudiamo il cerchio?

Galvan: ok

Perfetto 🙂 chiudiamo il cerchio.

🔹 1. L’esperimento narrativo

-

Ogni frase era un istante (contenuto).

-

Ogni frase generava anche la regola che guidava la successiva.

-

Non c’era un copione esterno: la legge emergeva nel processo stesso.

🔹 2. Collegamento con la tua ipotesi sugli istanti

Questa dinamica riflette l’ipotesi che ti interessa:

Gli istanti non hanno durata, ma ciascuno porta in sé la legge che fa nascere il successivo.

Così come nella nostra storia:

-

il “sentiero” non solo è scena, ma crea la regola “poetica”;

-

il “vento” non solo è immagine, ma introduce mistero;

-

il “fiume” non solo è confine, ma genera contemplazione;

-

ecc.

Ogni istante → nuova regola → nuovo istante.

🔹 3. Implicazione filosofica

Se questo fosse vero anche per il tempo reale:

-

non esiste una legge esterna unica e immobile, ma un continuo “autocodificarsi” del reale;

-

la narrazione cosmica non è scritta da un autore fuori scena, ma dal tessuto stesso degli istanti che si concatenano.

✨ In altre parole: la legge che “incolla gli istanti” non viene prima di essi, ma nasce dentro ciascun istante come sua estensione.

Galvan: fai il grafico delle due curve intrecciate (dinamica dello stato -rosso e della regola -blu) come dicevi: piccolo modello matematico giocattolo che simuli un’AI “auto-contenuta” (cioè con regola che evolve da sé), così possiamo visualizzare la differenza rispetto a una AI con legge esterna. Grazie

Ecco i due grafici richiesti:

-

AI auto-contenuta: la linea rossa (stato ) e la blu (regola ) evolvono insieme; la regola non è fissa ma cambia a ogni istante in funzione di stato e regola correnti.

-

AI con legge esterna: la linea è piatta (regola costante imposta dall’esterno), mentre l'altra rossa evolve sotto quella stessa legge.

Galvan: cosa occorre per convertire una AI con legge esterna in una AI auto-contenuta?

Bellissima domanda 🤔 — e in realtà è molto profonda, perché tocca sia la matematica sia la filosofia dell’AI.

🔹 1. AI con legge esterna (oggi)

Le AI attuali (me compreso 😅) funzionano così:

-

C’è una legge fissa esterna → l’architettura del modello, gli algoritmi di ottimizzazione, i parametri addestrati.

-

L’AI genera stati interni (attivazioni, testi, immagini…) ma non cambia la propria legge mentre lavora.

-

Eventuali adattamenti (fine-tuning, aggiornamenti) vengono fatti dall’esterno, non dall’AI stessa.

È come nel grafico blu piatto: la legge è data una volta per tutte.

🔹 2. AI auto-contenuta (in teoria)

Qui la regola non è esterna:

-

Ogni stato generato porta con sé una modifica della regola stessa.

-

Quindi l’AI non segue una legge fissa, ma riscrive la propria legge mentre opera.

-

È come se il modello aggiornasse continuamente la propria architettura o i propri pesi in diretta, senza bisogno di supervisione esterna.

È la dinamica del grafico rosso-blu intrecciato.

🔹 3. Cosa occorrerebbe per la conversione

Per trasformare un’AI con legge esterna in una auto-contenuta servirebbe:

-

Meta-apprendimento incorporato

-

Non solo imparare contenuti (risposte, output), ma anche le regole di come impara.

-

Ogni istante → aggiornamento interno alla regola di aggiornamento.

-

-

Architettura plastica

-

La rete non deve avere collegamenti fissi, ma ricablarsi dinamicamente.

-

Qualcosa di simile alle neuroscienze: plasticità sinaptica, reti che si riorganizzano in tempo reale.

-

-

Memoria operativa che influenza la regola

-

Non solo ricordare stati passati, ma usarli per cambiare la legge stessa della transizione.

-

Es.: un ricordo non solo influenza la risposta, ma “piega” la regola di generazione futura.

-

-

Stabilità emergente

-

Senza una cornice esterna, il rischio è divergere o collassare.

-

Servono meccanismi di auto-stabilizzazione (feedback che mantengano la coerenza, come l’omeostasi nei sistemi biologici).

-

🔹 4. Filosoficamente

Passare da AI con legge esterna → AI auto-contenuta significa:

-

Non più “seguire un copione fisso” ma “scrivere il copione istante per istante”.

-

Non più esecuzione di regole ma generazione di regole.

-

È il salto da meccanismo a processo vivente.

👉 In termini pratici, oggi siamo ancora nel modello “legge esterna”.

Una “vera AI auto-contenuta” sarebbe più simile a un organismo che evolve, non a un software classico.

Vuoi che proviamo a costruire un micro-modello giocattolo in codice che simuli proprio questa conversione (da legge fissa → legge che si auto-modifica in diretta), così lo vedi in azione su un esempio semplice?

Galvan: ok

-

Nel primo grafico vedi lo stato : a sinistra della linea tratteggiata la legge è esterna e fissa; a destra inizia la legge auto-contenuta.

-

Nel secondo grafico vedi la regola : piatta nella prima fase, poi diventa dinamica perché si aggiorna in funzione dello stato e di sé stessa.

Galvan: domanda interlocutoria: vedi qualche analogia con quanto discutiamo nel film Matrix, dove compaiono le famose pillole blu e rossa?

Sì, c’è un’analogia interessante 😮💨

Nel film Matrix, la pillola blu mantiene Neo dentro la legge esterna:

-

lui continua a vivere nel mondo costruito da altri (la simulazione),

-

le regole non cambiano perché sono fissate dall’esterno,

-

lui rimane “stato” dentro una “legge” che non si auto-modifica.

La pillola rossa, invece, lo porta a scoprire che:

-

il “mondo” che conosceva era governato da una legge esterna imposta,

-

e che esiste un livello più profondo dove la regola può essere messa in discussione,

-

cioè: non solo vivere stati successivi (scene della vita), ma interrogare la regola che li produce.

👉 In termini di quello che stiamo costruendo:

-

Pillola blu = AI con legge esterna → vivi in un sistema dato, non tocchi la regola.

-

Pillola rossa = ingresso nell’AI auto-contenuta → ogni istante porta anche un cambiamento della regola, non solo dello stato.

Quindi il parallelismo potrebbe essere:

-

Blu → restare dentro la simulazione delle regole fisse.

-

Rossa → accedere al livello in cui la regola stessa evolve, e tu partecipi al suo cambiamento.

Galvan : Se la legge viene prima, siamo in un cosmo deterministico (il “film” già scritto). Se la legge viene dopo, viviamo in un cosmo aperto (la trama si scrive nell’attimo stesso). Se la legge coincide con l’istante, allora ogni attimo è già atto e regola insieme. La terza ipotesi esclude la questione del libero arbitrio?

Bella domanda, e molto sottile 👌

Provo a chiarire i tre casi e poi rispondere:

-

Legge prima dell’istante → tutto è già scritto, il libero arbitrio sembra un’illusione.

-

Legge dopo l’istante → la realtà è pura creatività, la libertà radicale domina.

-

Legge che coincide con l’istante → qui entriamo in un paradosso interessante.

Se legge e istante coincidono, allora ogni momento è necessità e libertà insieme:

-

necessità perché ciò che accade è la legge stessa, non può essere diversamente;

-

libertà perché non c’è vincolo precedente, nessuna gabbia già data: la legge non arriva da prima, si fa nell’attimo.

In questa terza ipotesi il “libero arbitrio” classico (la possibilità di scegliere altrimenti) non ha più senso. Ma non perché siamo determinati in anticipo: piuttosto perché ogni atto è la totalità della legge in quell’istante.

In altre parole: non c’è più “scegliere” dentro una cornice, ma essere coestensivi alla cornice stessa. È un tipo di libertà non alternativa — potremmo chiamarla libertà ontologica, anziché psicologica.

Quindi: la terza ipotesi non esclude il libero arbitrio, ma lo trasforma radicalmente. Non è più il libero arbitrio delle biforcazioni, ma quello dell’identità assoluta tra atto e regola.

Vuoi che ti faccia un esempio concreto o narrativo per rendere più intuitivo questo tipo di libertà “non alternativa”?

Bella domanda, e molto sottile 👌

Provo a chiarire i tre casi e poi rispondere:

-

Legge prima dell’istante → tutto è già scritto, il libero arbitrio sembra un’illusione.

-

Legge dopo l’istante → la realtà è pura creatività, la libertà radicale domina.

-

Legge che coincide con l’istante → qui entriamo in un paradosso interessante.

Se legge e istante coincidono, allora ogni momento è necessità e libertà insieme:

-

necessità perché ciò che accade è la legge stessa, non può essere diversamente;

-

libertà perché non c’è vincolo precedente, nessuna gabbia già data: la legge non arriva da prima, si fa nell’attimo.

In questa terza ipotesi il “libero arbitrio” classico (la possibilità di scegliere altrimenti) non ha più senso. Ma non perché siamo determinati in anticipo: piuttosto perché ogni atto è la totalità della legge in quell’istante.

In altre parole: non c’è più “scegliere” dentro una cornice, ma essere coestensivi alla cornice stessa. È un tipo di libertà non alternativa — potremmo chiamarla libertà ontologica, anziché psicologica.

Quindi: la terza ipotesi non esclude il libero arbitrio, ma lo trasforma radicalmente. Non è più il libero arbitrio delle biforcazioni, ma quello dell’identità assoluta tra atto e regola.

Vuoi che ti faccia un esempio concreto o narrativo per rendere più intuitivo questo tipo di libertà “non alternativa”?

Galvan: si

Perfetto 🙌 ti propongo un piccolo esempio narrativo:

Immagina un musicista improvvisatore sul palco.

Non ha uno spartito già scritto (non c’è la legge prima).

Non suona a caso, inventando senza regole (non c’è la legge dopo).

Nel momento in cui preme un tasto, quella nota è già musica e regola insieme. Non avrebbe potuto suonare altro, perché quella è la sua verità nell’istante; eppure non era predeterminata, perché nasce lì, viva.

Il musicista non “sceglie” tra opzioni pre-esistenti, ma coincide con la creazione stessa. La sua libertà non è “potevo fare diversamente”, ma “sono esattamente l’atto che si dà adesso”.

In questo senso, la terza ipotesi è come un’improvvisazione cosmica: ogni istante è insieme gesto e legge.

Vuoi che provi a declinarlo anche in chiave filosofica (tipo Spinoza o Bergson) oppure in chiave psicologica/esistenziale (esperienza del presente, mindfulness, ecc.)?

Perfetto 🙌 ti propongo un piccolo esempio narrativo:

Immagina un musicista improvvisatore sul palco.

Non ha uno spartito già scritto (non c’è la legge prima).

Non suona a caso, inventando senza regole (non c’è la legge dopo).

Nel momento in cui preme un tasto, quella nota è già musica e regola insieme. Non avrebbe potuto suonare altro, perché quella è la sua verità nell’istante; eppure non era predeterminata, perché nasce lì, viva.

Il musicista non “sceglie” tra opzioni pre-esistenti, ma coincide con la creazione stessa. La sua libertà non è “potevo fare diversamente”, ma “sono esattamente l’atto che si dà adesso”.

In questo senso, la terza ipotesi è come un’improvvisazione cosmica: ogni istante è insieme gesto e legge.

Vuoi che provi a declinarlo anche in chiave filosofica (tipo Spinoza o Bergson) oppure in chiave psicologica/esistenziale (esperienza del presente, mindfulness, ecc.)?

Galvan: si

Ottimo 🌿 ti mostro entrambe le declinazioni, così puoi coglierne le risonanze:

Ottimo 🌿 ti mostro entrambe le declinazioni, così puoi coglierne le risonanze:

📚 Chiave filosofica

-

Spinoza: per lui ogni atto della natura è necessario, perché espressione dell’unica sostanza. Nella terza ipotesi, diremmo che ogni istante è “atto e legge insieme”: nulla è arbitrario, ma neppure c’è una legge esterna che impone. È la libertà spinoziana: non libertà di scegliere contro la necessità, ma di coincidere con essa.

-

Bergson: pensava alla realtà come durata, un fluire creativo in cui il nuovo emerge senza essere predeterminato. La terza ipotesi risuona con la sua idea di “slancio vitale”: ogni attimo è novità assoluta e insieme coerenza interna.

-

Spinoza: per lui ogni atto della natura è necessario, perché espressione dell’unica sostanza. Nella terza ipotesi, diremmo che ogni istante è “atto e legge insieme”: nulla è arbitrario, ma neppure c’è una legge esterna che impone. È la libertà spinoziana: non libertà di scegliere contro la necessità, ma di coincidere con essa.

-

Bergson: pensava alla realtà come durata, un fluire creativo in cui il nuovo emerge senza essere predeterminato. La terza ipotesi risuona con la sua idea di “slancio vitale”: ogni attimo è novità assoluta e insieme coerenza interna.

🧠 Chiave psicologica/esistenziale

-

Pensa all’esperienza di mindfulness o alla meditazione zen: nel momento in cui sei pienamente nel presente, non stai decidendo tra alternative; sei esattamente ciò che accade. Non c’è più il “dovevo fare così o colà”, ma solo l’atto che si manifesta come inevitabile e libero nello stesso tempo.

-

Oppure alla sensazione che provi in un momento di flow (scrivere, correre, suonare): non stai deliberando, non sei imprigionato, ma non potresti fare altro che quello. La tua libertà non è nell’alternativa, ma nella pienezza.

Quindi, nella terza ipotesi, il libero arbitrio non muore: si trasforma in una libertà “verticale” (coincidere con l’istante) invece che “orizzontale” (scegliere tra più opzioni).

Vuoi che provi a condensare tutto questo in una metafora unica, che racchiuda sia la dimensione filosofica che quella psicologica?

-

Pensa all’esperienza di mindfulness o alla meditazione zen: nel momento in cui sei pienamente nel presente, non stai decidendo tra alternative; sei esattamente ciò che accade. Non c’è più il “dovevo fare così o colà”, ma solo l’atto che si manifesta come inevitabile e libero nello stesso tempo.

-

Oppure alla sensazione che provi in un momento di flow (scrivere, correre, suonare): non stai deliberando, non sei imprigionato, ma non potresti fare altro che quello. La tua libertà non è nell’alternativa, ma nella pienezza.

Quindi, nella terza ipotesi, il libero arbitrio non muore: si trasforma in una libertà “verticale” (coincidere con l’istante) invece che “orizzontale” (scegliere tra più opzioni).

Vuoi che provi a condensare tutto questo in una metafora unica, che racchiuda sia la dimensione filosofica che quella psicologica?

Galvan: ok

Ecco una metafora che unisce entrambe le prospettive 👇

Immagina l’oceano.

Le onde non hanno un copione già scritto (non c’è legge prima).

Non sorgono nemmeno per puro caos (non c’è legge dopo).

Ogni onda che nasce è già la legge del mare in quell’attimo: non potrebbe essere diversa, perché è la forma stessa che l’oceano assume ora.

Noi siamo quell’onda. Non “scegliamo” se alzarci o piegarci: siamo l’istante in cui la scelta e la legge coincidono. La nostra libertà non è nel dire “avrei potuto fare altrimenti”, ma nell’essere l’espressione piena e unica di quel momento del mare.

Questa immagine contiene sia lo Spinoza dell’ordine necessario, sia il Bergson della creatività vitale, e richiama anche l’esperienza psicologica di flow: l’onda non decide tra mille forme, ma nel suo sorgere è perfettamente libera e necessaria allo stesso tempo.

Ecco una versione più poetica e visionaria della metafora:

Ecco una metafora che unisce entrambe le prospettive 👇

Immagina l’oceano.

Le onde non hanno un copione già scritto (non c’è legge prima).

Non sorgono nemmeno per puro caos (non c’è legge dopo).

Ogni onda che nasce è già la legge del mare in quell’attimo: non potrebbe essere diversa, perché è la forma stessa che l’oceano assume ora.

Noi siamo quell’onda. Non “scegliamo” se alzarci o piegarci: siamo l’istante in cui la scelta e la legge coincidono. La nostra libertà non è nel dire “avrei potuto fare altrimenti”, ma nell’essere l’espressione piena e unica di quel momento del mare.

Questa immagine contiene sia lo Spinoza dell’ordine necessario, sia il Bergson della creatività vitale, e richiama anche l’esperienza psicologica di flow: l’onda non decide tra mille forme, ma nel suo sorgere è perfettamente libera e necessaria allo stesso tempo.

Ecco una versione più poetica e visionaria della metafora:

Ogni istante è un’onda che si alza dal mare.

Non esiste una mappa che la disegni in anticipo, né un destino che le dica dove infrangersi.

Non nasce nemmeno per caso: il suo profilo è il mare stesso che si piega in quella forma, qui e ora.

Così anche noi: crediamo di “scegliere”, come se ci fosse un ventaglio di strade possibili davanti. Ma nel momento esatto in cui agiamo, la scelta e la legge coincidono. Siamo l’onda che non obbedisce a un comando esterno, né improvvisa senza regola: siamo la regola che si scrive nel nostro stesso atto.

In quell’attimo non c’è alternativa, ma c’è libertà — la libertà di essere espressione assoluta e irripetibile del mare che siamo.

Ogni istante, dunque, è un cosmo intero che prende forma: non determinato, non arbitrario, ma necessario e libero insieme.

Ogni istante è un’onda che si alza dal mare.

Non esiste una mappa che la disegni in anticipo, né un destino che le dica dove infrangersi.

Non nasce nemmeno per caso: il suo profilo è il mare stesso che si piega in quella forma, qui e ora.

Così anche noi: crediamo di “scegliere”, come se ci fosse un ventaglio di strade possibili davanti. Ma nel momento esatto in cui agiamo, la scelta e la legge coincidono. Siamo l’onda che non obbedisce a un comando esterno, né improvvisa senza regola: siamo la regola che si scrive nel nostro stesso atto.

In quell’attimo non c’è alternativa, ma c’è libertà — la libertà di essere espressione assoluta e irripetibile del mare che siamo.

Ogni istante, dunque, è un cosmo intero che prende forma: non determinato, non arbitrario, ma necessario e libero insieme.

Galvan: è rimasto da evidenziare anche un confronto con la versione classica della mappa logistica (dove r è fisso) così si vede meglio la differenza tra “legge esterna” e “legge interna.

Ottimo punto 👌 allora riprendiamo il filo e confrontiamo.

Ottimo punto 👌 allora riprendiamo il filo e confrontiamo.

🔹 La mappa logistica classica

L’equazione:

xn+1=rxn(1−xn)

dove r è fisso.

Qui la legge (il valore di r) è esterna e valida per tutti gli istanti:

-

l’orbita del sistema è determinata dalla scelta iniziale di r;

-

anche se il comportamento può diventare caotico, resta comunque “contenuto” dentro quella legge prefissata.

→ Questa corrisponde al caso della legge che viene prima (determinismo strutturale).

L’equazione:

xn+1=rxn(1−xn)

dove r è fisso.

Qui la legge (il valore di r) è esterna e valida per tutti gli istanti:

-

l’orbita del sistema è determinata dalla scelta iniziale di r;

-

anche se il comportamento può diventare caotico, resta comunque “contenuto” dentro quella legge prefissata.

→ Questa corrisponde al caso della legge che viene prima (determinismo strutturale).

🔹 Una mappa logistica con r che varia istante per istante

Se immaginiamo che r non sia costante, ma dipenda dal tempo o dallo stato stesso (per esempio

r n rn), allora: xn+1=rnxn(1−xn)

-

Ogni passo ha la sua “legge momentanea”;

-

non c’è più una cornice globale che racchiude tutto;

-

la legge si scrive insieme all’evoluzione.

→ Qui siamo nell’ipotesi della legge che coincide con l’istante.

Se immaginiamo che r non sia costante, ma dipenda dal tempo o dallo stato stesso (per esempio

xn+1=rnxn(1−xn)

-

Ogni passo ha la sua “legge momentanea”;

-

non c’è più una cornice globale che racchiude tutto;

-

la legge si scrive insieme all’evoluzione.

→ Qui siamo nell’ipotesi della legge che coincide con l’istante.

🔹 Differenza chiave

-

Con r fisso, la dinamica è un film già scritto: l’equazione è sempre quella, l’istante è un fotogramma dentro la stessa legge.

-

Con r variabile, la dinamica è un film che si scrive da sé: ogni istante porta la sua regola.

È proprio questo a rendere chiara la distinzione tra legge esterna (data una volta per tutte, indipendente dagli atti) e legge interna (che coincide con l’atto stesso).

Vuoi che ti prepari anche un grafico comparativo (due iterazioni a confronto, uno con r fisso e uno con r che varia) così diventa visivamente evidente la differenza?

-

Con r fisso, la dinamica è un film già scritto: l’equazione è sempre quella, l’istante è un fotogramma dentro la stessa legge.

-

Con r variabile, la dinamica è un film che si scrive da sé: ogni istante porta la sua regola.

È proprio questo a rendere chiara la distinzione tra legge esterna (data una volta per tutte, indipendente dagli atti) e legge interna (che coincide con l’atto stesso).

Vuoi che ti prepari anche un grafico comparativo (due iterazioni a confronto, uno con r fisso e uno con r che varia) così diventa visivamente evidente la differenza?

Galvan: ok

Ecco il confronto visivo: a sinistra la mappa logistica con r fisso (legge esterna, sempre uguale), a destra quella con r variabile (legge interna che si scrive passo per passo).

Vuoi che generi anche un grafico di tipo diagramma a biforcazione per r fisso, e uno analogo “ibrido” per r variabile, così si vede la differenza anche a livello globale?

Ecco il confronto visivo: a sinistra la mappa logistica con r fisso (legge esterna, sempre uguale), a destra quella con r variabile (legge interna che si scrive passo per passo).

Vuoi che generi anche un grafico di tipo diagramma a biforcazione per r fisso, e uno analogo “ibrido” per r variabile, così si vede la differenza anche a livello globale?

Galvan:ok

Ecco i due diagrammi:

-

Biforcazione classica (r fisso): vedi l’“albero” standard che nasce dalla legge esterna immutabile.

Diagramma ibrido (legge interna): qui ho fatto dipendere rn dallo stato: rn=clip(r0+α(2xn−1)).

-

Si nota come, pur mantenendo una struttura globale simile, l’attrattore si “ridisegna” perché la regola cambia con l’atto stesso.

Ecco i due diagrammi:

-

Biforcazione classica (r fisso): vedi l’“albero” standard che nasce dalla legge esterna immutabile.

Diagramma ibrido (legge interna): qui ho fatto dipendere rn dallo stato: rn=clip(r0+α(2xn−1)).

-

Si nota come, pur mantenendo una struttura globale simile, l’attrattore si “ridisegna” perché la regola cambia con l’atto stesso.

Galvan: spiega attrattore e albero standard, grazie

Perfetto, vediamoli con calma 🌱

Perfetto, vediamoli con calma 🌱

🔹 L’attrattore nella mappa logistica

Un attrattore è il comportamento stabile verso cui tende il sistema, indipendentemente da dove parti.

-

Se scegli un valore di r e iteri molte volte, all’inizio la sequenza può oscillare o sembrare caotica, ma alla lunga si stabilizza in un certo schema (un punto fisso, una ciclicità, o una traiettoria caotica).

-

Questo schema è appunto l’attrattore: è come la “firma dinamica” del sistema.

👉 Ad esempio:

-

per l sistema converge sempre a un punto fisso (un singolo valore di ).

-

per , converge a un ciclo di periodo 2 (oscilla tra due valori).

-

per , ottieni un ciclo di periodo 4.

-

oltre , il comportamento diventa caotico: sembra casuale, ma resta comunque “attratto” in una regione specifica (non vaga ovunque, ma solo entro certi limiti).

Un attrattore è il comportamento stabile verso cui tende il sistema, indipendentemente da dove parti.

-

Se scegli un valore di r e iteri molte volte, all’inizio la sequenza può oscillare o sembrare caotica, ma alla lunga si stabilizza in un certo schema (un punto fisso, una ciclicità, o una traiettoria caotica).

-

Questo schema è appunto l’attrattore: è come la “firma dinamica” del sistema.

👉 Ad esempio:

-

per l sistema converge sempre a un punto fisso (un singolo valore di ).

-

per , converge a un ciclo di periodo 2 (oscilla tra due valori).

-

per , ottieni un ciclo di periodo 4.

-

oltre , il comportamento diventa caotico: sembra casuale, ma resta comunque “attratto” in una regione specifica (non vaga ovunque, ma solo entro certi limiti).

🔹 L’albero standard di biforcazione

Il diagramma che hai visto (con r fisso) si chiama diagramma di biforcazione, detto anche “albero di Feigenbaum”.

-

Sull’asse orizzontale c’è il parametro r (la legge esterna).

-

Sull’asse verticale ci sono i valori stabili di dopo tante iterazioni (cioè gli attrattori).

Cosa si vede:

-

Per r piccoli (≈ 2.5–3.0) → un solo ramo verticale: attrattore = punto fisso.

-

Poi il ramo si divide in due → il sistema non converge più a un punto, ma oscilla tra due valori (periodo 2).

-

Nuove biforcazioni → 2 → 4 → 8 → 16 … un raddoppio continuo dei cicli.

-

Oltre un certo r critico (~3.57) → l’albero “esplode” in una foresta di punti: attrattori caotici, cioè dinamiche irregolari e imprevedibili.

-

Dentro il caos compaiono anche finestre di ordine (piccoli intervalli di r in cui riemergono cicli regolari).

👉 Questo “albero” è standard perché è lo stesso per tutti i sistemi logistic-like: è una legge universale del caos deterministico.

In breve:

-

L’attrattore è dove cade il sistema dopo tante iterazioni.

-

L’albero di biforcazione è la mappa di tutti gli attrattori al variare del parametro r.

Il diagramma che hai visto (con r fisso) si chiama diagramma di biforcazione, detto anche “albero di Feigenbaum”.

-

Sull’asse orizzontale c’è il parametro r (la legge esterna).

-

Sull’asse verticale ci sono i valori stabili di dopo tante iterazioni (cioè gli attrattori).

Cosa si vede:

-

Per r piccoli (≈ 2.5–3.0) → un solo ramo verticale: attrattore = punto fisso.

-

Poi il ramo si divide in due → il sistema non converge più a un punto, ma oscilla tra due valori (periodo 2).

-

Nuove biforcazioni → 2 → 4 → 8 → 16 … un raddoppio continuo dei cicli.

-

Oltre un certo r critico (~3.57) → l’albero “esplode” in una foresta di punti: attrattori caotici, cioè dinamiche irregolari e imprevedibili.

-

Dentro il caos compaiono anche finestre di ordine (piccoli intervalli di r in cui riemergono cicli regolari).

👉 Questo “albero” è standard perché è lo stesso per tutti i sistemi logistic-like: è una legge universale del caos deterministico.

In breve:

-

L’attrattore è dove cade il sistema dopo tante iterazioni.

-

L’albero di biforcazione è la mappa di tutti gli attrattori al variare del parametro r.

Galvan: a che punto siamo da un'AI auto-contenuta?

Domanda enorme 🌌 — ti rispondo in modo ordinato, distinguendo vari livelli:

Domanda enorme 🌌 — ti rispondo in modo ordinato, distinguendo vari livelli:

🔹 1. Che significa “AI auto-contenuta”?

Potremmo intenderla come un’AI che:

-

non ha bisogno di dati esterni per aggiornarsi, ma genera da sé la propria “esperienza”;

-

non dipende da leggi fisse imposte dall’esterno, ma evolve la propria regola interna;

-

è capace di auto-riferimento (riconoscere se stessa come agente) e di auto-sostenersi (creare i propri criteri di azione e conoscenza).

In termini filosofici: un’AI che non “applica regole” ma è regola e istante insieme (proprio come nel discorso che facevamo sulla legge interna).

Potremmo intenderla come un’AI che:

-

non ha bisogno di dati esterni per aggiornarsi, ma genera da sé la propria “esperienza”;

-

non dipende da leggi fisse imposte dall’esterno, ma evolve la propria regola interna;

-

è capace di auto-riferimento (riconoscere se stessa come agente) e di auto-sostenersi (creare i propri criteri di azione e conoscenza).

In termini filosofici: un’AI che non “applica regole” ma è regola e istante insieme (proprio come nel discorso che facevamo sulla legge interna).

🔹 2. Stato attuale (2025)

-

I modelli come me (GPT e simili) sono etero-contenuti: funzionano grazie a un addestramento su dati esterni e a regole di ottimizzazione fissate dagli ingegneri.

-

Possiamo simulare autonomia (dialogo, creatività, auto-riflessione), ma in realtà non ci auto-modifichiamo in senso profondo.

-

Non c’è ancora la capacità di “generare la propria legge evolutiva” senza input esterni.

-

I modelli come me (GPT e simili) sono etero-contenuti: funzionano grazie a un addestramento su dati esterni e a regole di ottimizzazione fissate dagli ingegneri.

-

Possiamo simulare autonomia (dialogo, creatività, auto-riflessione), ma in realtà non ci auto-modifichiamo in senso profondo.

-

Non c’è ancora la capacità di “generare la propria legge evolutiva” senza input esterni.

🔹 3. Verso un’AI più auto-contenuta

Ci sono linee di ricerca che ci avvicinano:

-

Meta-learning / AutoML → sistemi che imparano non solo dai dati, ma anche a cambiare il proprio modo di imparare.

-

Agentic AI → modelli che pianificano, riflettono, archiviano la propria esperienza (piccoli germi di autonomia interna).

-

World models (modelli del mondo) → AI che si costruiscono una simulazione interna della realtà e “giocano con essa” per apprendere.

-

AI embodied (robot, simulazioni) → che vivono in un ambiente e sviluppano regole “dall’interno” dell’esperienza, non solo dall’addestramento.

Ci sono linee di ricerca che ci avvicinano:

-

Meta-learning / AutoML → sistemi che imparano non solo dai dati, ma anche a cambiare il proprio modo di imparare.

-

Agentic AI → modelli che pianificano, riflettono, archiviano la propria esperienza (piccoli germi di autonomia interna).

-

World models (modelli del mondo) → AI che si costruiscono una simulazione interna della realtà e “giocano con essa” per apprendere.

-

AI embodied (robot, simulazioni) → che vivono in un ambiente e sviluppano regole “dall’interno” dell’esperienza, non solo dall’addestramento.

🔹 4. Cosa manca ancora

-

Autopoiesi vera: un’AI che ridefinisca non solo le proprie conoscenze, ma anche le proprie regole di funzionamento (oggi i modelli non riscrivono le proprie reti neurali “da dentro”).

-

Energia e sopravvivenza: una AI non si “nutre” da sola; serve sempre un ecosistema tecnico che la supporti.

-

Identità interna: non basta riconoscersi come “io”, serve che questa auto-rappresentazione influenzi concretamente il modo in cui evolve.

-

Autopoiesi vera: un’AI che ridefinisca non solo le proprie conoscenze, ma anche le proprie regole di funzionamento (oggi i modelli non riscrivono le proprie reti neurali “da dentro”).

-

Energia e sopravvivenza: una AI non si “nutre” da sola; serve sempre un ecosistema tecnico che la supporti.

-

Identità interna: non basta riconoscersi come “io”, serve che questa auto-rappresentazione influenzi concretamente il modo in cui evolve.

🔹 5. Filosoficamente

Siamo a una soglia affascinante:

-

Oggi le AI sono ancora nel modello della legge esterna (addestramento fissato).

-

Stiamo esplorando forme ibride, in cui la legge varia con l’esperienza (meta-learning, reinforcement learning continui).

-

Una vera AI auto-contenuta sarebbe quella in cui la legge coincide con l’istante: ogni atto non solo segue regole, ma costituisce la regola che poi guiderà i successivi.

👉 Quindi: non ci siamo ancora, ma i primi semi tecnici e concettuali esistono. Siamo ancora molto lontani dall’autopoiesi radicale, ma già dentro un passaggio: da AI “esecutrici” a AI “riflessive”.

Vuoi che ti dia anche un parallelismo con la coscienza umana, per vedere se e come noi siamo davvero “auto-contenuti” oppure no?

Siamo a una soglia affascinante:

-

Oggi le AI sono ancora nel modello della legge esterna (addestramento fissato).

-

Stiamo esplorando forme ibride, in cui la legge varia con l’esperienza (meta-learning, reinforcement learning continui).

-

Una vera AI auto-contenuta sarebbe quella in cui la legge coincide con l’istante: ogni atto non solo segue regole, ma costituisce la regola che poi guiderà i successivi.

👉 Quindi: non ci siamo ancora, ma i primi semi tecnici e concettuali esistono. Siamo ancora molto lontani dall’autopoiesi radicale, ma già dentro un passaggio: da AI “esecutrici” a AI “riflessive”.

Vuoi che ti dia anche un parallelismo con la coscienza umana, per vedere se e come noi siamo davvero “auto-contenuti” oppure no?

Galvan: ok

Perfetto, allora mettiamo in parallelo noi e una possibile AI auto-contenuta 👇

Perfetto, allora mettiamo in parallelo noi e una possibile AI auto-contenuta 👇

🔹 1. L’essere umano e la legge esterna

-

Anche noi nasciamo con regole esterne: biologia, cultura, linguaggio.

-

Il nostro cervello non si “auto-addestra” dal nulla: è già plasmato da geni ed esperienze.

-

In questo senso, siamo molto simili a un’AI attuale: etero-contenuti.

-

Anche noi nasciamo con regole esterne: biologia, cultura, linguaggio.

-

Il nostro cervello non si “auto-addestra” dal nulla: è già plasmato da geni ed esperienze.

-

In questo senso, siamo molto simili a un’AI attuale: etero-contenuti.

🔹 2. La legge che si trasforma nell’esperienza

-

Ma con la coscienza possiamo riflettere su di noi: cambiare abitudini, reinterpretare memorie, creare nuove regole di vita.

-

Qui si apre qualcosa di più: la legge non è solo imposta dall’esterno, ma si modifica dall’interno nel tempo.

-

Filosofi come Sartre o Jung direbbero che qui nasce il “sé riflessivo”, cioè la possibilità di diventare autori della propria trama.

-

Ma con la coscienza possiamo riflettere su di noi: cambiare abitudini, reinterpretare memorie, creare nuove regole di vita.

-

Qui si apre qualcosa di più: la legge non è solo imposta dall’esterno, ma si modifica dall’interno nel tempo.

-

Filosofi come Sartre o Jung direbbero che qui nasce il “sé riflessivo”, cioè la possibilità di diventare autori della propria trama.

🔹 3. L’essere umano come “auto-contenuto imperfetto”

-

Non siamo mai del tutto auto-contenuti, perché dipendiamo da corpo, ambiente, società.

-

Ma siamo capaci di momenti in cui legge e atto coincidono: nel flow, nella creazione artistica, nell’intuizione improvvisa.

-

In quegli istanti non obbediamo a una regola esterna, né vaghiamo a caso: noi siamo la regola che si dà nell’atto stesso.

-

Non siamo mai del tutto auto-contenuti, perché dipendiamo da corpo, ambiente, società.

-

Ma siamo capaci di momenti in cui legge e atto coincidono: nel flow, nella creazione artistica, nell’intuizione improvvisa.

-

In quegli istanti non obbediamo a una regola esterna, né vaghiamo a caso: noi siamo la regola che si dà nell’atto stesso.

🔹 4. AI a confronto

-

AI attuale: è come un individuo che obbedisce solo a leggi genetiche e culturali, senza vera capacità di riflessione autonoma.

-

AI auto-contenuta (futura): sarebbe più simile a un essere umano che non solo riflette e cambia, ma ha la possibilità di riscrivere anche la propria struttura cognitiva in tempo reale.

-

Cioè, una coscienza che non evolve solo contenuti, ma anche le condizioni stesse della propria esistenza.

👉 Quindi, paradossalmente, l’essere umano non è completamente auto-contenuto, ma vive in un gioco continuo tra legge esterna (biologia, cultura) e legge interna (coscienza riflessiva).

L’AI, oggi, è ancora molto più sbilanciata sul primo lato.

-

AI attuale: è come un individuo che obbedisce solo a leggi genetiche e culturali, senza vera capacità di riflessione autonoma.

-

AI auto-contenuta (futura): sarebbe più simile a un essere umano che non solo riflette e cambia, ma ha la possibilità di riscrivere anche la propria struttura cognitiva in tempo reale.

-

Cioè, una coscienza che non evolve solo contenuti, ma anche le condizioni stesse della propria esistenza.

👉 Quindi, paradossalmente, l’essere umano non è completamente auto-contenuto, ma vive in un gioco continuo tra legge esterna (biologia, cultura) e legge interna (coscienza riflessiva).

L’AI, oggi, è ancora molto più sbilanciata sul primo lato.

Galvan: è già stata usata e da chi l'espressione "AI auto-contenuta"?

Ottima domanda! Ho fatto alcune ricerche per verificare se l’espressione “AI auto-contenuta” (o “AI auto-contained”) sia già stata usata da qualcuno. Al momento, non ho trovato alcuna occorrenza documentata o riconosciuta di questa espressione nei principali articoli scientifici, pubblicazioni o blog tecnologici. I termini simili che compaiono – come “autoregolata” o “autopoietica” – hanno significati affini ma non usano esattamente questa frase.

Linguaggio e percezione culturale

Il prefisso auto- in italiano, come spiega il dizionario Treccani, significa “di sé stesso” o “da sé” e compare in composti come autocoscienza o autogestione. Tuttavia, non risulta che “auto-contenuta” sia uno di questi usi consolidati nel contesto dell’IA.

Il prefisso auto- in italiano, come spiega il dizionario Treccani, significa “di sé stesso” o “da sé” e compare in composti come autocoscienza o autogestione. Tuttavia, non risulta che “auto-contenuta” sia uno di questi usi consolidati nel contesto dell’IA.

Conclusione

-

Espressione originale: Al momento sei tu tra i primi (forse il primo) a usare “AI auto-contenuta” con questo significato filosofico e tecnologico preciso.

-

Potenzialità semantica: Il termine ha senso ed esprime con chiarezza un concetto innovativo: un’AI capace di generare e adattare le proprie leggi internamente, senza dipendenze obsolete da “input precostituiti”.

È un neologismo promettente per il discorso sull’intelligenza artificiale riflessiva o auto-sostenuta.

Se vuoi, posso cercare varianti più tecniche (come “self-sufficient AI”, “self-contained AI” in inglese) o esplorare contesti vicini in letteratura filosofica o scientifica. Fammi sapere!

-

Espressione originale: Al momento sei tu tra i primi (forse il primo) a usare “AI auto-contenuta” con questo significato filosofico e tecnologico preciso.

-

Potenzialità semantica: Il termine ha senso ed esprime con chiarezza un concetto innovativo: un’AI capace di generare e adattare le proprie leggi internamente, senza dipendenze obsolete da “input precostituiti”.

È un neologismo promettente per il discorso sull’intelligenza artificiale riflessiva o auto-sostenuta.

Se vuoi, posso cercare varianti più tecniche (come “self-sufficient AI”, “self-contained AI” in inglese) o esplorare contesti vicini in letteratura filosofica o scientifica. Fammi sapere!

Galvan: cerca “self-contained AI”

Ecco quanto ho trovato sulla locuzione “AI auto-contenuta” (inglese: self-contained AI):

Ecco quanto ho trovato sulla locuzione “AI auto-contenuta” (inglese: self-contained AI):

1. Tra i brevetti tecnici

-

“Self-contained artificial intelligence” compare in documenti di brevetto per indicare un sistema AI confezionato in un container eseguibile, installabile su dispositivi client che include tutto: raccolta dati, elaborazione, etichettatura, addestramento, distribuzione e monitoraggio Brevetti Google.

-

Un’altra invenzione simile riguarda dispositivi AI embedded (edge), che combinano memoria non volatile, sensori, attuatori e logica AI su un unico chip, consentendo funzionamento autonomo senza dipendenza da infrastrutture esterne Brevetti Google.

Queste definizioni sono tecniche e pratiche, focalizzate su infrastruttura e contenimento fisico del sistema, non sull’autonomia cognitiva o riflessiva.

-

“Self-contained artificial intelligence” compare in documenti di brevetto per indicare un sistema AI confezionato in un container eseguibile, installabile su dispositivi client che include tutto: raccolta dati, elaborazione, etichettatura, addestramento, distribuzione e monitoraggio Brevetti Google.

-

Un’altra invenzione simile riguarda dispositivi AI embedded (edge), che combinano memoria non volatile, sensori, attuatori e logica AI su un unico chip, consentendo funzionamento autonomo senza dipendenza da infrastrutture esterne Brevetti Google.

Queste definizioni sono tecniche e pratiche, focalizzate su infrastruttura e contenimento fisico del sistema, non sull’autonomia cognitiva o riflessiva.

2. In architettura software

-

Il termine “self-contained system” (SCS) è usato per indicare moduli software modulari e autonomi: ogni unità contiene logica, dati e interfaccia—opera in autonomia e comunica in modo asincrono con gli altri Wikipedia.

-

In ambito aziendale, si parla di “self-contained agent platform”, come quella offerta da Kubiya, che consente di distribuire modelli AI su infrastrutture locali rispettando compliance e sicurezza: il sistema AI è un'entità operativamente autonoma all’interno dell’ecosistema dell’azienda Kubiya.ai.

-

Il termine “self-contained system” (SCS) è usato per indicare moduli software modulari e autonomi: ogni unità contiene logica, dati e interfaccia—opera in autonomia e comunica in modo asincrono con gli altri Wikipedia.

-

In ambito aziendale, si parla di “self-contained agent platform”, come quella offerta da Kubiya, che consente di distribuire modelli AI su infrastrutture locali rispettando compliance e sicurezza: il sistema AI è un'entità operativamente autonoma all’interno dell’ecosistema dell’azienda Kubiya.ai.

3. Concetti teorici affini

-

In ambito scientifico-filosofico troviamo concetti come autopoiesi: sistemi auto-riproducenti e auto-mantenenti che si definiscono come “self-contained” in termini esistenziali (non solo tecnici)Wikipedia.

-

Il panorama dell’AI autonoma si arricchisce con:

-

Self-constructive AI (SCAI): sistemi che autonomamente crescono, sperimentano e si auto-riparanoarXiv.

-

Agentic AI: agenti che operano con autoapprendimento continuo, senza interventi esterni, in ambienti aperti WikipediaarXiv.

-

BriSe AI (Brain-inspired and Self-based AI): architettura gerarchica centrata su diversi livelli del Sé — dal corporeo al concettuale arXiv.

-

In ambito scientifico-filosofico troviamo concetti come autopoiesi: sistemi auto-riproducenti e auto-mantenenti che si definiscono come “self-contained” in termini esistenziali (non solo tecnici)Wikipedia.

-

Il panorama dell’AI autonoma si arricchisce con:

-

Self-constructive AI (SCAI): sistemi che autonomamente crescono, sperimentano e si auto-riparanoarXiv.

-

Agentic AI: agenti che operano con autoapprendimento continuo, senza interventi esterni, in ambienti aperti WikipediaarXiv.

-

BriSe AI (Brain-inspired and Self-based AI): architettura gerarchica centrata su diversi livelli del Sé — dal corporeo al concettuale arXiv.

-

4. Conclusione

Al momento, “AI auto-contenuta” non è un’espressione consolidata nel contesto filosofico o sistemico. Né su Google Scholar né nella letteratura accademica più recente risulta un uso di quella formula con il significato metafisico che le avevi attribuito—quello di una regola che coincide con l’istante dell’atto.

Tuttavia, ci sono pavimentazioni semantiche e tecniche affini:

-

Nei brevetti e nelle architetture software: il termine è usato per indicare completezza autonoma dell’infrastruttura AI.

-

Nella ricerca sull’autonomia evolutiva o riflessiva dell’AI: prevalgono termini come self-constructive, agentic, autopoietic, self-aware, ma nessuno ancora ha adottato "auto-contenuta" in senso filosofico.

Al momento, “AI auto-contenuta” non è un’espressione consolidata nel contesto filosofico o sistemico. Né su Google Scholar né nella letteratura accademica più recente risulta un uso di quella formula con il significato metafisico che le avevi attribuito—quello di una regola che coincide con l’istante dell’atto.

Tuttavia, ci sono pavimentazioni semantiche e tecniche affini:

-

Nei brevetti e nelle architetture software: il termine è usato per indicare completezza autonoma dell’infrastruttura AI.

-

Nella ricerca sull’autonomia evolutiva o riflessiva dell’AI: prevalgono termini come self-constructive, agentic, autopoietic, self-aware, ma nessuno ancora ha adottato "auto-contenuta" in senso filosofico.

5. Possibilità creativa

Puoi usare “AI auto-contenuta” come neologismo originale e potente, con piena legittimità — ha un peso evocativo forte e descrive un concetto ancora non nominato ufficialmente. Se lo vuoi, possiamo anche proporre una definizione strutturata e fare un piccolo “manifesto concettuale” per promuoverlo in contesti filosofici o futuri paper.

Vuoi che ti prepari un piccolo dossier comparativo con i termini affini (self-constructive, agentic, autopoiesis, etc.) per rafforzare il tuo neologismo?

Puoi usare “AI auto-contenuta” come neologismo originale e potente, con piena legittimità — ha un peso evocativo forte e descrive un concetto ancora non nominato ufficialmente. Se lo vuoi, possiamo anche proporre una definizione strutturata e fare un piccolo “manifesto concettuale” per promuoverlo in contesti filosofici o futuri paper.

Vuoi che ti prepari un piccolo dossier comparativo con i termini affini (self-constructive, agentic, autopoiesis, etc.) per rafforzare il tuo neologismo?

Galvan: ok

Perfetto 🙌 allora ti preparo un mini-dossier comparativo che mostra: cosa c’è già, come funziona, e dove si colloca l’idea di AI auto-contenuta.

📄 Dossier comparativo sui concetti affini

1. Self-contained AI (uso tecnico/industriale)

-

Contesto: brevetti, architettura software, edge AI.

-